一問題的引出

梯田是在丘陵山坡地上沿等高線方向修筑的條狀階臺式或波浪式斷面的田地,是人類農耕文明的活化石,人與自然和諧發展的典范,以及民族學、人類學、社會學和人文地理學等社會科學研究者們鐘愛的田野調查地。許多國家和地區將梯田作為一種重要的旅游資源進行開發并獲得矚目的成就(表1)。

然而,梯田因形態特殊、生態系統敏感等,在旅游開發過程中遭遇系列難題,如由于開發不當,梯田生態系統面臨越來越多的威脅,梯田景觀逐漸衰退、梯田文化漸失傳承等。總體說來,有以下四方面的難題:

(1) 保護與開發相矛盾。

保護與開發的矛盾是梯田旅游開發過程中最核心的難題,甚至連入選世界文化遺產名錄的梯田也會面臨這個難題。梯田一旦遭到破壞,不但景觀性大打折扣,而且整個梯田的生態系統也會失衡。此外,梯田的人文生態系統也需要在保護中進行開發,在梯田上世代生存的人們的生活方式( 包括居住、生產、生活和習俗等) 如何活化和傳承,是值得思考的難題。

(2) 產品單一,梯田價值尚未得到完全挖掘和利用。

目前,國內許多梯田景區以觀光旅游為主,產品較為單一,游客平均逗留時長不足1天,梯田的經濟、生態、社會、教育、歷史、文化和科學等方面的價值尚未得到完全挖掘與利用,難以留住游客,導致景區發展遭遇瓶頸。

(3) 景觀美,但觀景難。

梯田依存于山地,依地勢和水流而變化,呈現連續面廣、立面層次多、垂直高差大及曲面復雜等特性,觀景點設置較為困難;有些梯田景區森林、村莊、梯田和水系俱全,山水云霧、鄉村田園景觀組合四季不同、早晚各異,未經過科學選址的觀景點很難將全部美景盡收,且多數觀景點采用步行平視的觀景方式,觀景范圍有限,觀景體驗不良。

(4) 旅游對周邊社區帶動不足,多要素流失導致社區發展緩慢。

村莊勞動力減少導致梯田面積萎縮,傳統觀念改變導致耕作技藝流失,鄉村房屋建設導致梯田景觀被毀壞,道路狀況不佳導致偏遠梯田遭廢棄,梯田經濟效益低下,社區對景區的參與意識薄弱、方式單一及空間有限。

針對梯田景區出現的普遍問題,在其旅游開發和規劃設計時需要解決五大關鍵性問題:一是作為農業遺產型景區,如何修復梯田并復耕以恢復傳統耕作種植方式?二是作為大地景觀型景區,如何豐富產品類型以豐富觀景體驗?三是作為歷史文化型景區,如何深入挖掘文化內涵并傳承?四是作為景村交織型景區,如何統籌兼顧周邊社區利益?五是作為山地型景區,如何多維度高效利用空間以保證“景觀可觀”?

二 梯田景區旅游總體規劃背景

XXX梯田景區交通便捷,區位條件較好(圖1)。景區梯田種植始于永泰年間(唐代宗),畬民從福建相繼北遷定居于此,開墾山地,種植水稻,后來進行銀礦開采,進一步促進了梯田景觀的開發,景隨時遷,形成了現有的梯田景觀。

此次梯田景區旅游總體規劃范圍為8km2(圖2),景區用地主要分為村莊建設用地、旅游服務用地、耕地和林地等類型,可以概括為“五山一村四分田”。其中,林地主要分布在景區西側,約占總用地面積的42%;農地以梯田為主,主要分布在景區中部的南、北兩端,東部亦有少量分布,約占總用地面積的40%;住宿、餐飲、購物和娛樂等旅游服務用地局促,占比不足8%(圖3)。景區農業梯田景觀突出,被評為中國重要農業文化遺產和國家濕地公園。

目前,景區已建設了4個觀景臺、4個停車場、109 家民宿或農家樂,主要分布在坑根村、下垟村兩個片區,梅源村亦有少量分布。

三 梯田景區旅游總體規劃目標、原則與思路

(一)規劃目標

規劃遵循《全域旅游發展規劃》《旅游業發展“十三五”規劃》《旅游產業發展“十三五”規劃》《縣域總體規劃》《土地利用總體規劃》等上位規劃,充分結合《梯田文物保護總體規劃》《梯田國家濕地公園總體規劃》等相關規劃,立足梯田景區現狀問題和未來發展任務,將景區定位為以農耕文化為核心,以銀礦文化、畬族文化為補充,兼具中國傳統美學特征和地方特色符號,展示、更新、傳承和弘揚中華農業文化遺產的世界一流生態旅游目的地,并在規劃期末實現梯田復耕和修復面積達500 畝(約33.3hm2) 以上。

為實現上述目標,規劃通過整體性開發優化景區的景觀和觀景空間結構,完善產品體系,提升景區道路、設施和服務等配套體系,以及優化景中村和景邊村環境等,促進景區帶動社區、社區服務景區的聯動發展。

(二)規劃原則

(1)地域特色文化與當代旅游相結合。

鮮明的地域特色文化是提高旅游產品的比較優勢和市場競爭力的核心所在。梯田景區開發應強化地域山水文化、農耕文化、畬族文化、銀礦文化和木玩文化等特色文化,結合當下科普、養生及研學等旅游發展趨勢,在旅游資源開發、景觀打造、觀景設施建設、服務配套和產品設計等方面深度挖掘梯田的內在及外延價值。

(2) 區域協同與差異發展相結合。

明晰梯田景區在縣旅游大格局中的定位和功能,在縣域范圍內將梯田與城、湖結合發展,在市域范圍內實現景區與近域景區的互動發展。通過景觀資源整合、改造及旅游基礎設施等的引導建設,突出梯田歷史悠久、文化多元、資源豐富、風景秀麗及多民族共榮等特色,實現梯田景區與周邊區域的協同發展及差異化發展。

(3) 有效保護與合理開發相結合。

梯田景區的核心優勢,旅游資源特別是圍繞田、溪、瀑、竹等自然景觀與村舍、古道、銀礦遺跡等人文景觀的旅游產品建設,應堅守生態保護的底線和紅線,注重旅游資源和生態環境保護,合理、適度、分期、分批地對景區進行旅游開發,切不可一蹴而就,以保障梯田景區的可持續發展。

(4) 堅守“五不”底線。

一是“不減一丘梯田”,即加大現有耕地的保護力度,種足耕地面積,保持核心吸引物的資源優勢,絕不拋荒一丘田;二是“不砍一棵古樹”,即堅持“寧彎兩里路、不砍一棵樹”的原則,做好古樹名木等活文物的保護工作;三是“不棄一戶村民”,即以人為本,以民為先,兼顧村民訴求與旅游需求,引導村民積極參與景區建設;四是“不拆一間好房”,即把村莊的發展列入景區的發展規劃中,不拆除任何一間好房,尤其是傳統民居;五是“不引一個入侵物種”,即景區自給自足,不引入對景區生態有影響的動植物品種,保持景區生態系統的原真性。

(三)規劃思路

基于上述目標和原則,規劃構建“景觀+觀景+配套”三大系統(圖4),實行“沿路推進、沿田漸進、環村慎進”的空間戰略(圖5),以景區主要道路為軸線,加快基礎設施和服務設施的建設;以梯田為載體,對核心景區外的梯田可以適當開展體驗類旅游活動;將村寨旅游功能和生活功能相分割,最大限度地降低其對現有原住民生活的干擾,從而促進景區可持續發展,保護梯田物質形態和延續梯田的內外價值。

四 梯田景區旅游總體規劃實踐

(一)景觀系統構建

規劃以梯田景觀資源為主體,以村莊、水系、森林等為輔助元素,構建“以山瞰田、以村品田、以田映田”的景觀系統。

1.景觀資源現狀與特征分析

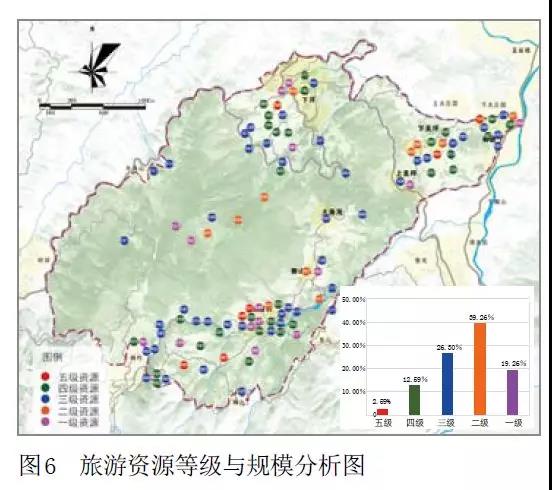

旅游資源是景觀體系建設的核心,因此需要充分挖掘景區的資源價值。通過實地考察,依據《景觀質量評分細則》,共收集了梯田景區旅游資源單體270個。從空間分布上看,資源空間分布的不均衡特征較為明顯。

依據《旅游資源分類、調查與評價》(GB/T18972—2003),規劃將梯田景區資源分為特品級、優良級和普通級三類。從數量上看,景區的優良級以上資源較多,約占資源總量的41%;從面積上看,以梯田景觀群為核心的特品級資源規模較大,約占景區面積的40%(圖6)。

結合梯田景區的文化特點,規劃總結出梯田景觀和梯田文化的四大特征:①落差大——千米落差。景區梯田海拔在200~1400m, 垂直高差達1200m,跨越高山、丘陵和谷地3個地質景觀帶,落差顯著,氣勢恢宏。②層級多——千層梯田。景區最大坡面梯田層級達700多層,各層的長度、寬度、高度各不相同,其線條如行云流水,飄逸柔暢,形成秀氣、柔美的層級世界。③天象特——千迭云海。梯田海拔較高,山巔與田間時常白云繚繞,形成了“云霧奇觀,浮云世界”的特色亮點。④四季美——千姿百態。梯田被譽為“中國最美梯田”,四季景觀各異,即春穿花衫,水滿層疇;夏披綠紗,禾海滾浪;秋著紅裳,金穗漫山;冬裹銀裘,雪毯素裝。除此之外,梯田景區還擁有其他梯田景區所沒有的霧凇。

2.文化與價值挖掘

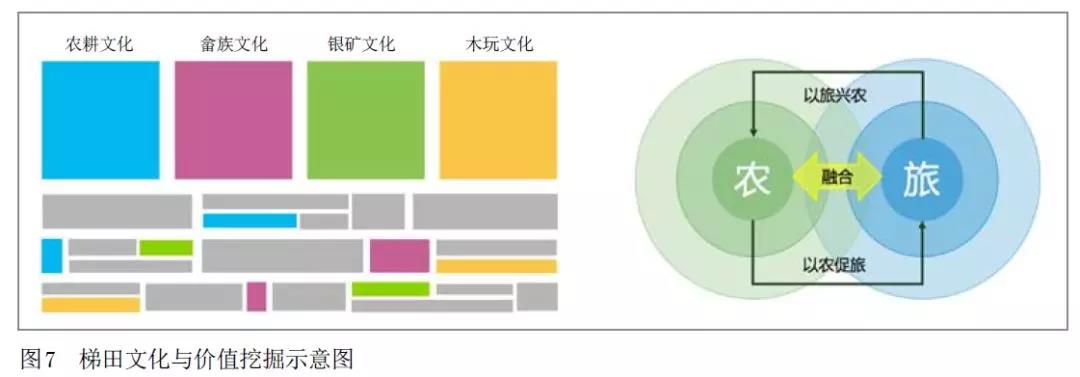

規劃深入挖掘梯田景區的農耕文化、銀礦文化、畬族文化和木玩文化,以“片區協同、內差外異”為目標,充分利用梯田景觀特征和景區資源特點,劃定景區重點建設區域,打造特色鮮明的景點,強化景區吸引力,并結合現狀開發條件確定各景點建設的先后順序;以“農旅互促、融合發展”為目標,實行“生態準入、文化植入、業態嵌入”的路徑(圖7),打造具有文化內涵的旅游項目,據此推動農業旅游產業體系的構建,提升景區村莊居民的經濟水平,實現鄉村振興和旅游發展雙贏。

3.景點打造與項目設計

首先,結合場景,增補景點與項目。梯田景區是以農耕文化為主題的景區,規劃結合農業生產系統,增補農事活動、農業生產生活等場景,豐富景區景觀;同時,將景中村、景邊村風貌與景區環境進行結合打造,實現“景村合一”。

其次,以景觀資源為基礎,以突顯資源特征為目的,選取景觀資源特別突出、景觀特征特別明顯的八大景點作為重點建設景點(表2),并根據區域內部主要特色資源對景點進行命名。

最后,依據景點內部的優勢資源和資源點的位置,結合景區現狀建設條件,確定各景點的項目類型和位置(表3,圖8)。

(二)觀景系統構建

根據景觀資源和景點,結合游客需求,規劃確定“交通互補、立體游覽、細分場地”的景區觀景系統,包括觀景點、交通和游覽線路。

1.觀景點布局

規劃對標景觀系統,根據觀賞角度,篩選出最適合的觀景方式(表4)。圍繞景區的梯田、云霧、村莊、竹林、棧橋和古道等景觀,結合現有的觀景點和觀景場所,充分考慮視域范圍、場地坡度、起伏度、坡向和地基穩定度等條件,適當增設海拔高度差異的觀景平臺(圖9),設置多視角、全方位、立體式的觀景點,最終形成景區二十大觀景點。

2.交通體系設計

規劃遵循景區谷地、丘陵、高山三大地貌特征,依托景區內部交通,將空中游線和陸地游線結合起來,通過徒步、觀光車、纜車和直升機等游覽方式,形成特色鮮明的游覽線路,豐富游客的整體游程。

由于景區內部已建成部分道路,為節省成本,規劃對現有道路等級進行提升,并對空中交通、陸上交通和步行交通進行設計,形成景區交通環線串聯各個景點和觀景點,增加景區觀景點之間的通達性和游覽的便利性(圖10):①空中交通—索道。以梅源村游客服務中心為索道起點、天籟為中轉站、五彩梯田為索道終點,聯通九曲云環、白銀谷和七星墩等景點。②陸上交通。將305縣道( 梅源至葉垟段) 納入景區,將過境道路轉變為景區的主要機動車道,使景區道路相對完整;在梅源點、葉垟點進行交通管制,使景區運營相對獨立;對現有機動車道采取新建、拓寬、提升等建設措施,連通東西、貫通南北,改善景區斷頭路等現狀,將點狀道路轉變為網狀道路。③步行交通。充分利用梯田田埂和景區古道,與現有觀光棧道一同形成觀光步行道。

3.游線體系設計

規劃遵循游客需求,將旅游公交游覽方式與步行游覽方式相結合,形成節奏合理、快慢相宜的旅游線路組合,形成半日游、一日游、多日游等不同游覽線路:①“云中俯瞰”——直升機游覽線路。以直升機這一新穎獨特的旅游方式,360°低空俯瞰梯田,刺激游客的多重感官。該游覽線路針對旅游時間較短的游客,游覽時間約為半天。②“凌波云端”——纜車游覽線路。以纜車為主要游覽方式,在云海中領略梯田行云流水、瀟灑柔暢的線條,欣賞層層疊疊、高低錯落的形態,體會梯田的壯觀與恢宏,該游覽線路給游客一種低空全景體驗感。③ “漫游云嶺”——觀光車游覽線路。將觀光車與步行相結合,連接景區景點和村莊,形成觀光與生活體驗合二為一的游覽線路。該游覽線路的起點和終點均為游客中心,游覽時間約為1天。④“掠步云谷”——步行游覽線路。結合現狀步道,重點打造吳坪村古道沿線景觀、坑根至梅竹古道沿線景觀和梯田內部步道景觀,讓游客深入梯田景區之內,近距離領略梯田之美。⑤“穿梭云梯”——纜車+觀光車+步行游覽線路。結合索道、觀光車和步行3 種游覽方式,讓游客能有多重體驗。

(三)配套系統構建

規劃構建“軟硬并駕,超5A 服務”的配套系統,包括硬件配套系統及軟件配套服務系統。

規劃以八大景觀群和二十大觀景點為基礎,依據人的需求,遵循多樣化、特色化、系統化、協調性和大集中小分散的原則,布置景區服務中心1處、服務站2處和服務點8處(圖11)。圍繞觀景點、服務中心、服務站和服務點布置購物、娛樂等其他服務設施;按照生態性和景觀協調性原則設計景區導覽與標識系統;按照“六頭民宿”的設計要求,整合提升景區現有民宿和農家樂的環境條件,重點打造下垟、坑根、梅竹和云端林墅四大旅游接待集群,進一步提升景區接待服務能力和接待服務水平。

此外,規劃依托景區周邊鄉村和社區的人力、物力資源構建景區旅游服務系統。采用食材供應方、物流方和終端銷售企業方三方合作的形式,在田鮮的種植、養殖、加工、包裝、配送、銷售及食品的可追溯等領域進行全面合作,借助三方優勢互補、資源共享,搭建“2小時田園到餐桌”式食材鮮配平臺,不但為游客提供新鮮的當地果蔬,而且為周邊村民提供眾多就業崗位,助力鄉村振興。

五 結語

梯田是重要的農業文化遺產,梯田旅游開發對梯田的可持續發展具有重要意義。本文在闡述梯田旅游開發共性難點的基礎上,以XXX梯田景區旅游總體規劃為實踐案例,提出“景觀+ 觀景+配套”的開發模式,以挖掘文化、活化歷史和場景重現等手段豐富景觀系統,以多角度、多方位游覽方式完善觀景系統,以社區參與、“2小時田園到餐桌”等方法增強景區對社區的拉動作用,以期解決梯田景區創建AAAAA景區的發展瓶頸,改善當地村民的居住環境,提升景區周邊的環境品質,促進景區社會、經濟、文化和環境的可持續發展,并為梯田旅游景區的開發與規劃提供新思路。但本文對梯田旅游景區資源保護方面的研究仍顯不足,未來仍需進一步探討。

文章來源:網絡